おなやみくま

おなやみくま 子供がシンクシンク大好きでとっても楽しんでやっているんだ!

だからワンダーボックスも気になっているんだけど・・・

でもシンクシンクでも十分な気もする・・・でも気になる・・・。

わかるわかる。笑

シンクシンクアプリがとっても良くできたアプリだから、わざわざワンダーボックス始めなくてもいいんじゃないかなって迷っちゃうよね!

我が家も同じだったけど、思い切ってワンダーボックスを始めたよ!

おなやみくま

おなやみくま どう?やっぱりシンクシンクとは違う?

値段の差の価値はある??

それじゃぁ、ぶっちゃけ、シンクシンクとワンダーボックス、どっちが良いかレポートしてみるね★

この記事は、アプリ「シンクシンク」をやっていて、「ワンダーボックスも気になっている」という方に向けた記事です。

ワンダーボックスの基本内容や口コミ・デメリットを知りたい方は、まず下記の記事を確認してみてください。

なお、シンクシンクとワンダーボックスの具体的な違いについては、実はワンダーボックス公式サイトにも詳しく書いてあります。

この記事は、あくまで「シンクシンク」と「ワンダーボックス」を楽しむ一個人としての意見になります。

まず最初に大きな違いを簡単にまとめておきますと、以下のようになります。

- ワンダーボックスにシンクシンクの内容は含まれている。

- ワンダーボックスはSTEAM教育分野の全てをカバー。シンクシンクはM(数学)分野のみに特化。

- ワンダーボックスは利用回数制限なし。シンクシンクは1ユーザ1日3回(もしくは週21回)までと回数制限あり。

なお、値段については、シンクシンクは月「無料、300円、980円」の3コースから選択可能です。

ワンダーボックスは月3,700円~となっており、シンクシンクのプレミアムコース(980円)と比較するとその差は「2,720円」ほどになります。果たして本当にワンダーボックスにその価値があるのか!?と思うのは当然のこと。

というわけで、それぞれの優れている点について、まとめてみました。

!料金が5%OFFになります!

紹介キャンペーンコード

※ワンダーボックスのキャンペーン・キャンペーンコードについてはコチラ↓の記事に詳しく記載しています。

| 【この記事の著者】 ぽんず(pons) 2児のワーママ。 教育ママで、10社以上の通信教育や知育グッズを実際にお試ししています。 >詳細プロフィールページ |

シンクシンクのほうが良い点

いきなりですが、私がシンクシンクの優れていると思う特徴は以下の3つです。

- 料金が安い

- 算数に特化、タブレットに完結でシンプル

- 子供が一人でできる

シンクシンクの特徴①料金が安い

一番わかりやすいのは料金ですね。

先ほど記載したように、シンクシンクは1日1回であれば無料、3回プレイでも300円で楽しむことができるのは、シンクシンクの大きなメリットです。

更にプレミアムコースなら1日3回にプラスして、より高度な問題が出題される「プレミール」や算数オリンピックのような難問に挑むことができる「アトラニアス」が解放されます。

ついでに言うと、プレミアムコースは980円ユーザを6人まで登録できるので、1日3回とありますが、6人分ユーザを作って全部同じ人がプレイすれば1日18回できるわけですよね。(笑)

さすがに似たような問題をやることになるので、1日MAX18回やるお子さんはなかなかいないと思いますが、兄弟や親子でも1,000円以内で存分に楽しめるコンテンツです。

シンクシンクの特徴②算数に特化でき、タブレットで完結

シンクシンクは算数の問題に特化しています。

特に図形・迷路関連は強いと感じます。

プレミアムコースであれば受験に役立てたいときにも利用すると有効だと思います。

算数以外の問題はありませんが、あまり時間が取れない方や隙間時間を活用したいご家庭には、シンクシンクでもよいかもしれません。

また、アプリ上ですべて完結するので、物が増えることがないというのも良い点かもしれません。

ワンダーボックスの実物教材は決してかさばるものではないですし、厳選されたとても優れた内容ですが、当然毎月問題集やトイが増えることは増えます。

子供がいると、どんどん物が増えていきますよね。

そういうのがストレスに感じる方は、アプリオンリーのシンクシンクは助かると思います。

ということで、基本的にはシンプルに算数の力に特化して取り組みをしたい場合は、シンクシンクの利用が良いかなと感じます。

シンクシンクの特徴③親の係わりは最小限でOK

シンクシンクは、比較的小さなお子様でも感覚的にやり方が理解できるようとても工夫がされています。

そのため、親がつきっきりになって教える必要がありません。

これは本当に忙しい親にとってはありがたいことです。

勝手に花まるしてくれる~♪

一方でワンダーボックスはどうか、というとコンテンツによって、またお子様の年齢によっては親と一緒に考えたり、時にやり方を説明したりするなど時間を割いてあげる必要があります。

そのまま全部子供にお任せしたい!、忙しいから通信教材を子供とやる時間が惜しい!という方は、シンクシンクアプリのみの利用のほうが向いているかもしれません。

ワンダーボックスのほうが良い点

では、次はワンダーボックスのほうが良いなと感じる特徴について書いてみます。

ワンダーボックスの特徴①シンクシンクプラスは「たくさんの種類」から自由に選べる!

ワンダーボックスの中にも、もちろん「シンクシンク」アプリの内容が含まれています。

それが「シンクシンクプラス」です。

シンクシンクアプリでおなじみの問題もあれば、「ワンダーボックスオリジナル」の問題もあります。

毎月20種類前後の中から、毎日7種類の問題+自由選択問題が出題されるようになり、その中から1日3つ選んでプレイできます。

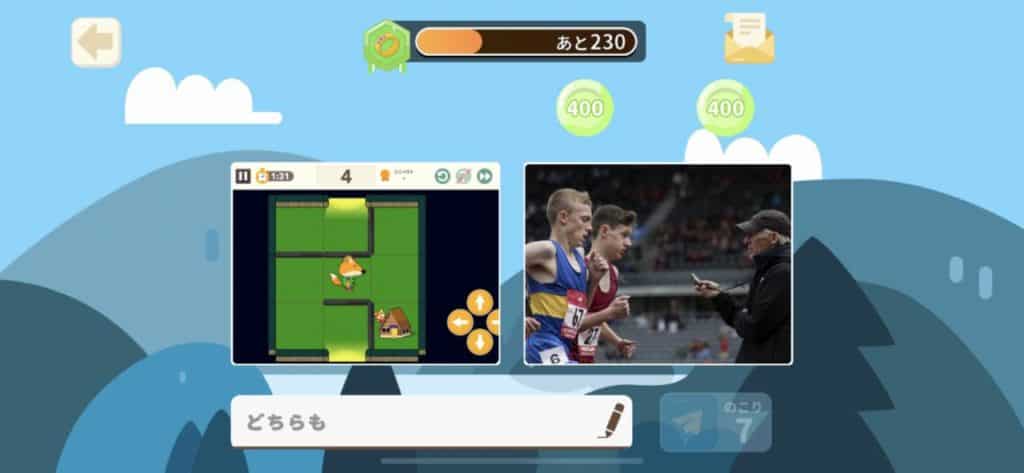

↑こちらが、7種類の問題。毎日変わります。

問題の種類は「図形」「迷路」「数」など分野を考慮し、バランスよく選ばれるようです。

更に右下にある「?」マークを押すと…

50種類以上の中から好きなものを一つ選ぶことができます!

50種類以上の中から好きなものを一つ選ぶことができます!

もちろん、アプリ「シンクシンク」のプレミアムコースの問題も含まれています。

かなりたくさんの種類があって、本当に楽しいです。

なお、わんだーボックスのシンクシンクプラスでは、「人との競争よりも、考えることそのものを楽しんでほしい」という趣旨から、最初の3ステージにはランキングが導入されていません。

最終ステージ(ステージ4)のみ、誰かと切磋琢磨することでより楽しめるというお子さま向けに、マンスリーランキングが導入されています。

これがあるので、一つ種類の問題でより高みを目指してスペシャルステージまで行きたい!という意欲を高めてくれます。

おなじシンクシンクでも、ワンダーボックスでの出題形式、とてもよく考えられています。

同様の意見がSNS上でもありました。

わーい!!きた!😃

ワンダーボックス🎁アプリの鍵を開けて大興奮。

シンクシンクプラス一つをみても、さらに練られている感じ。自粛期間中からスタートしておけばよかった😭#ワンダーボックス pic.twitter.com/3cfPFRLIhi

— あちママ@子供と楽しく学びたい💕 (@ykat1121) June 30, 2020

>>ワンダーボックス申し込みはコチラ![]()

※紹介キャンペーンコード「dWFYWebC4jla」

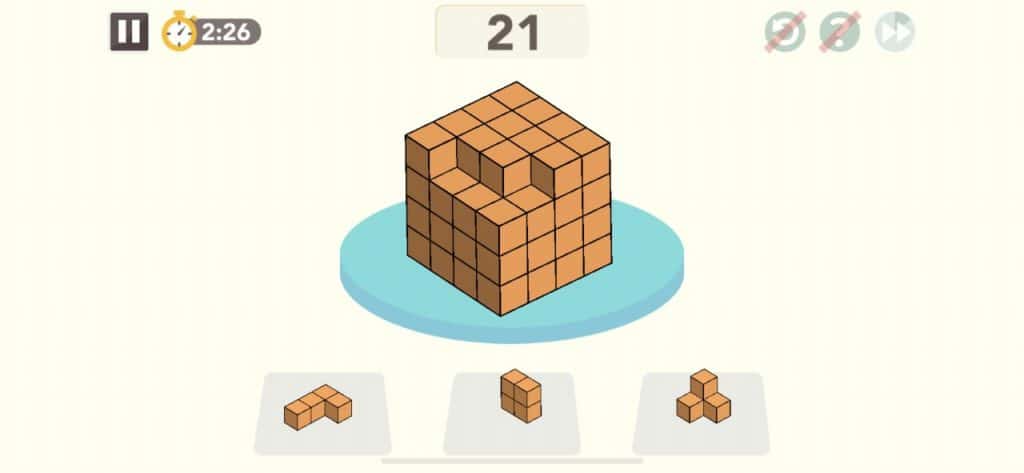

ワンダーボックスの特徴②バベロンが何回もプレイできる!

更に、ワンダーボックスにある「バベロンプラス」

これは毎月同じ種類の問題を順番に解いていくタイプのコンテンツで、シンクシンクのように毎回簡単な問題からランダムに出題され進んでいくのではなく、決まった問題に順番に取り組み、前回できなかったところから問題が始まります。

後半になっていくと、かなり難しく大人でも中々正解できないこともあるレベルなのです。

バベロン自体は、シンクシンクのアプリにもあるのですが、シンクシンクの場合、利用回数に制限があります。

すると難しい問題になったときに、何度も同じ問題にチャレンジすることができません。

できないとなると子供はつまらなくなり、あきらめて別のシンクシンクの問題をやるようになる・・・ということが多いと思います。

ですが、ワンダーボックスの「バベロンプラス」は1日に何度取り組みしてもOKです。

だからこそ、「難しいけどあともう少しでできそう」というとってもやる気に満ち溢れている瞬間を逃さずに取り組むことができます。

問題を解いていくと棟が完成していくのですが、3塔できたときの喜びはなかなかのものです♪

更にシンクシンクは2塔しかありませんが、ワンダーボックスでは最難関の塔1つが加わり、全部で3つの塔が出現します。

更にシンクシンクは2塔しかありませんが、ワンダーボックスでは最難関の塔1つが加わり、全部で3つの塔が出現します。

アプリシンクシンクでは、わからない問題はスキップできてしまい、1つの問題を徹底的に極めにくいですが、ワンダーボックスのバベロンなら難問への挑戦を意欲的に続けることができます。

>>ワンダーボックス申し込みはコチラ![]()

※紹介キャンペーンコード「dWFYWebC4jla」

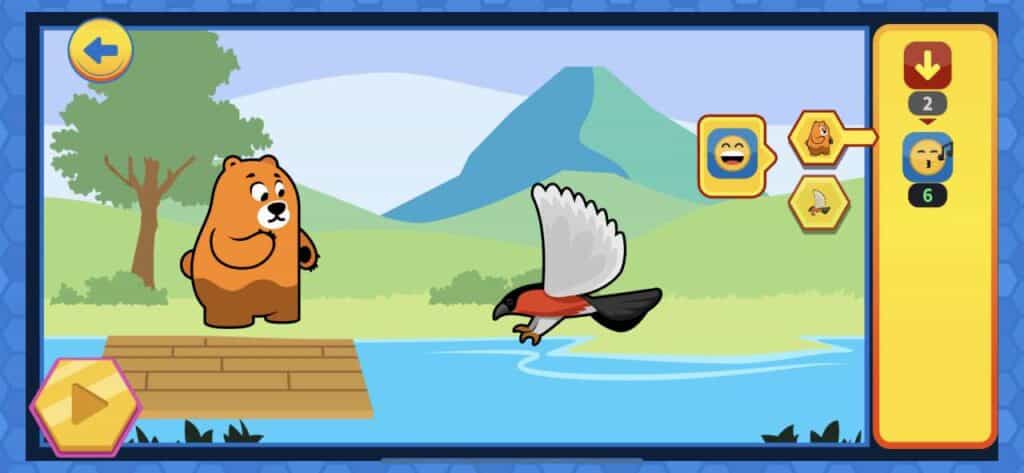

ワンダーボックスの特徴③答えのない問題に立ち向かう力をつける

ワンダーボックスってシンクシンクアプリに「実物教材」がついただけの教材、という認識の方も多いと思います。

確かに、ワンダーボックスの中でもシンクシンクアプリの内容を引き継いだ「シンクシンクプラス」「バベロンプラス」「アトラニアス」は柱となるコンテンツです。

ただし、これらのコンテンツはどれも「正解のあるコンテンツ」ですね。

〇と×がはっきりしています。

でも、ワンダーボックスのそれ以外のコンテンツには「正解のない問題」もかなり多いです。

プログラミングコンテンツである「コードクラフターズ」でさえ、「自分で自由に作品を作る」ということが実現できる仕組みになっています。

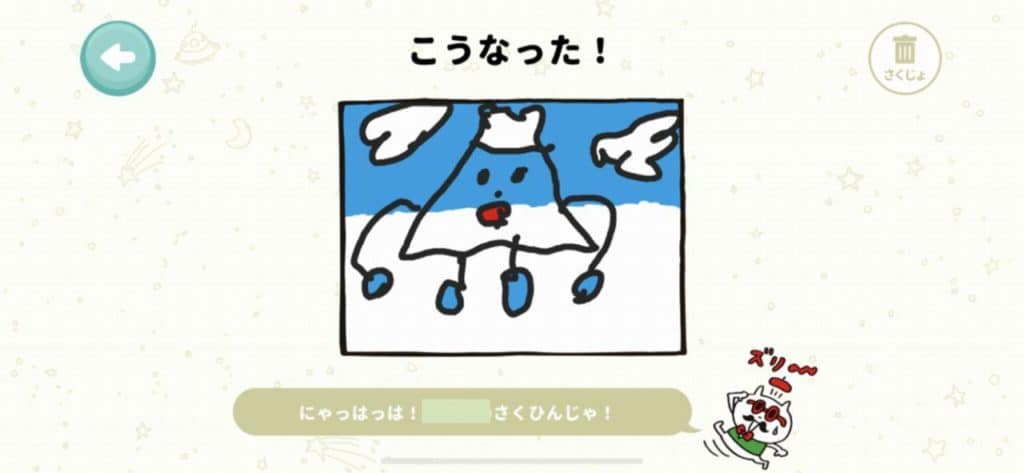

↑プログラミングで自由にお話を作るコンテンツ

自分で作品を作ったり、まったく違う写真から共通点を見つけたり。

テーマに沿って何かを発見し、写真にとってみんなと共有したり。

より主体性や能動性を必要とします。

下の画像は子供が大好きなコンテンツですが、科学実験をしながら、自分だけの装置を作ることもできたり。

(この時の実験テーマは熱です。その他、電気・風など色々なテーマが設定されます。)

それゆえ、特に幼児にはちょっと「親の補助」が必要なコンテンツが多いのも事実。

でも、我が家では親子で共通のテーマについて話し合うとても良いきっかけになる教材です。

平日の忙しいときは自分でできるシンクシンク等のコンテンツを楽しんでもらい、週末に親子でずっこけびじゅつかんでお絵かきしたりという楽しみ方をしています。

特に昨今では、気軽に外出できず、家にいることも多いので、本当に助かっています。

近年は、受験などでも答えのある問題だけでなく、自分で問いを考えたり、自分なりの答えを導くような問題も増えていますから、そういった面でもワンダーボックスは大変役に立つと思います。

>>ワンダーボックス申し込みはコチラ![]()

※紹介キャンペーンコード「dWFYWebC4jla」

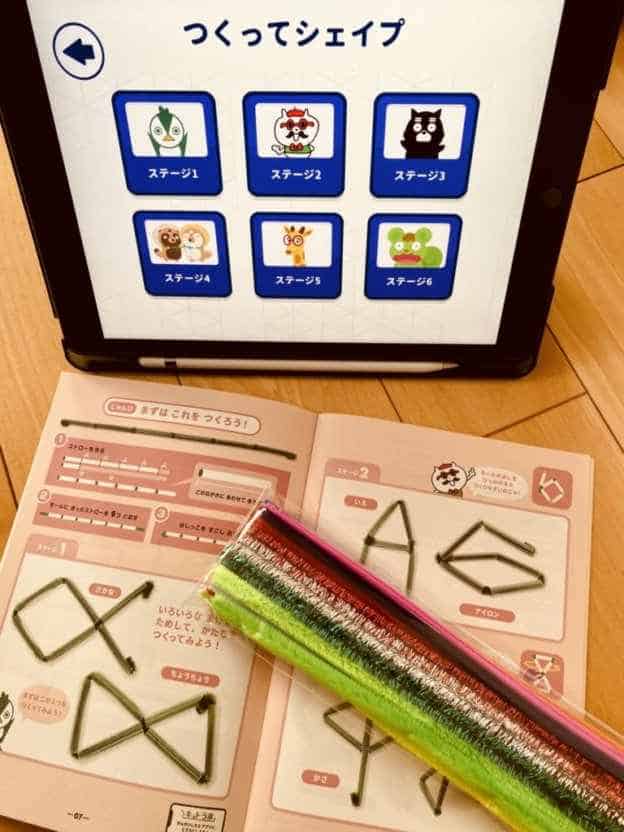

ワンダーボックスの特徴④アプリ連動だからこそ価値のある実物教材

ワンダーボックスの実物教材は「はてにゃんのパズルノート(問題集)」「トイ」「ペーパーコンテンツ」が主なものになります。

毎月BOXに入って届きます。

※写真は2人分です。

※写真は2人分です。

トイは、かさばらない厳選された教材になっていて、これが実体験教材として本当に優れています。

↑はこれまで届いた教材の一部です。

これをみるとただのパズルに折り紙・・・と思いません?

実物教材はこれに+問題集+ビックペーパーとだけ見ると、ちょっと高い??と思う気持ちもわかります。

この教材の写真だけを見ても、これらの価値や遊び方の奥深さを実感することは難しく、コスパの判断がしにくいのだと思います。

では、写真では見えない教材の良さがどんなものなのか?というと、トイや問題集はアプリとの連動です。

ただの折り紙や形パズルでは、そのうち飽きてしまいますが、、アプリを活用することでより「ワクワク感」を醸成してくれます。

もちろんアプリ連動だからまったく飽きない!というわけではありませんが、アプリで「新しい視点」を与えてくれることも多いので、毎回新鮮な気持ちで取り組めます。

実体験の教材がとてもよくできているという声は、SNS上でもやはりよくあります。

娘も届いてすぐ遊び始め楽しんでいます!アプリはもちろんですが、実教材が本当にうまくできてますよね。

— 蕪 (@kaburamama) January 2

>>ワンダーボックス申し込みはコチラ![]()

※紹介キャンペーンコード「dWFYWebC4jla」

「ワンダーボックス」へ「シンクシンク」からデータは引き継ぎできる?

現在シンクシンクをやっている方は、「ワンダーボックス」でも同じデータで遊びたい!と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、残念ながら、「シンクシンク」から「ワンダーボックス」にデータを引継ぎすることはできません。

「ワンダーボックス」と「シンクシンク」はコンテンツとしての内容は同じでも、出題形式などが異なるためです。

ただし、シンクシンクは解約しても、無料ユーザーを残すことができます。

無料ユーザーは1名分なので、1名分しか継続利用はできませんが、そのデータは残ったまま利用することができます。

また、シンクシンクをまた有料版に戻す場合、使えなくなったユーザーを戻すこともできそうです。

シンクシンク VS ワンダーボックス 結局どちらを選ぶべき?

さて、それぞれに良いところがあるということがお分かりいただけたと思います。

最後にそれぞれの特徴を表にまとててみました。

| シンクシンク | ワンダーボックス |

|---|---|

| 料金(税込) | |

無料、300円、980円 3コースから選択可能。プレイ回数制限あり。 | 月あたり:3,700円~ 12カ月一括払いの場合。兄弟の追加は「1,850円」のみで可能。 |

| 教材の分野 | |

M(算数)のみ ・数学的思考力 | STEAM全てを網羅 ・数理的思考力 |

| 教材の内容 | |

アプリのみ 【無料コース】 | アプリ 【アプリコンテンツ】 【実物教材】 |

「料金も無料もしくは安く手軽に算数力を伸ばしたい」のであればシンクシンクがよいですし、「より幅広い分野で自由な学びと深い思考を求める」のであればワンダーボックスがオススメです。

結局求めるものは人により異なりますので、ご家庭でどちらが良いのか検討したうえで選択されるのが良いと思います。

我が家の場合は悩んだ結果、「ワンダーボックス」を継続受講しています。

子供たちはすっかりワンダーボックスの虜で、毎朝自分から進んでやっていますし、後悔はありません。

「ワンダーボックス」がやっぱり合わないなぁ~と思った場合は「シンクシンク」に戻ってもOKですしね♪

もしワンダーボックスをはじめようと考えている方は、下記記事にワンダーボックスのキャンペーン・キャンペーンコードについてまとめていますので是非確認してください。お得に入会できますよ★

「dWFYWebC4jla」入力で

5%OFFに!

ワンダーボックス![]() 公式HP

公式HP

リンク先:https://box.wonderlabedu.com/![]()

※上記ボタンから紹介コードを入力することで、一括払い選択時にクーポンが適用になります。

我が家が感じたワンダーボックスの効果や受験への貢献度は、こちらに詳しく記載しています↓