PR

口コミくまさん

口コミくまさん もう子供も1年生になったし、学校以外のお勉強もさせたほうがいいのかな?チャレンジとかどうなのかな・・・付録は豪華なイメージだけど・・

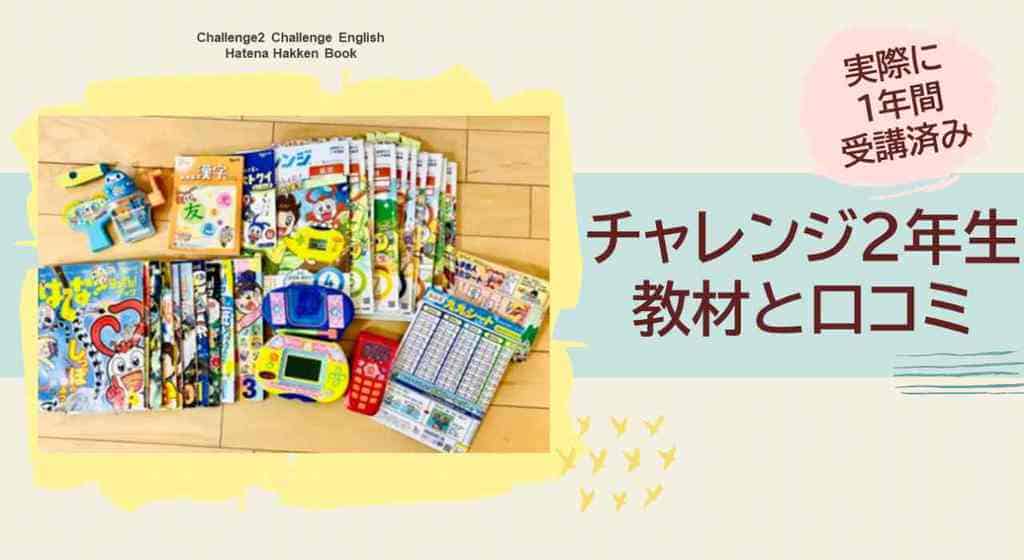

我が家はベネッセを受講して7年目!チャレンジ一年生も1年間受講済みだから、どんな内容だったのか、超正直に口コミしちゃうね!

この記事は、チャレンジ1年生について

- 料金は内容などの基本情報

- 付録の内容は?本当に役立つの??

- 評判・口コミ・メリットデメリットは!?

ということについて書いています。

チャレンジ1年生の受講を検討されている方が、失敗した!とならないように書いていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

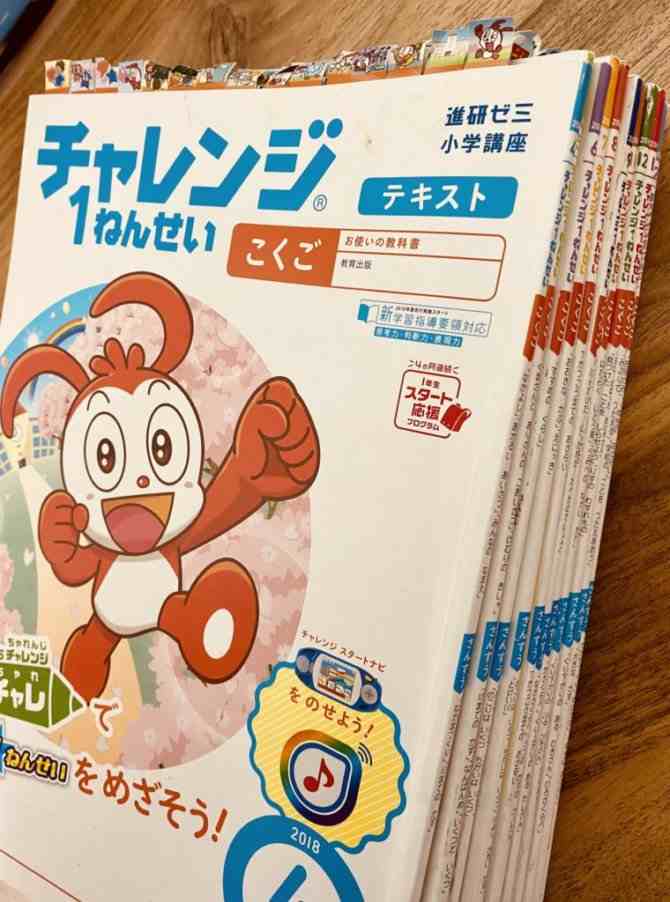

なお、この記事は上の娘が「チャレンジ1年生オリジナル(紙)教材」をを受講した内容もとに書いています。

写真の教材は最新のものとデザインや内容などが異なる場合がありますが、2024年の最新情報も併せてお伝えしていきます!

・チャレンジタッチ公式サイト

![]() https://sho.benesse.co.jp/

https://sho.benesse.co.jp/

現年長さん向けに、1年生準備スタートボックスに関する記事は下記に記載しているので、気になる方はチェックしてみてください。

チャレンジを始めようか悩んでいる年長さん、申し込むなら早めのほうが損をしない!?チャレンジ1年生準備スタートボックスの内容を徹底解説!後悔しない選択をするためにぜひ読んでみてください。

なお、受講タイプ(タブレット or 紙)で悩まれている方は、「チャレンジタブレットと紙教材の違い」という下記記事に詳しく書いていますので、先にそちらを確認してみてくださいね。

チャレンジ1年生(紙)とチャレンジタッチ(タブレット)はどっちが良い?何が違って、どう選べばいいの?迷っているあなたにベネッセ受講歴7年目の我が家が紙とタブレットのメリットデメリットを徹底解説します!

タブレットを考えている方はコチラの記事にチャレンジタッチの口コミ・評判をまとめています。

チャレンジタッチの口コミと評判が気になる方必見。最悪という口コミの真相から2022年最新情報含めたメリットまで、後悔しない選択ができるように記事にまとめました。ぜひすぐに「やめた!」と失敗しないように読んでみてくださいね!

※スマイルゼミとチャレンジタッチの比較記事もあります。

| 【この記事の著者】 ぽんず(pons) 2児のワーママ。 教育ママで、10社以上の通信教育や知育グッズを実際にお試ししています。 >詳細プロフィールページ |

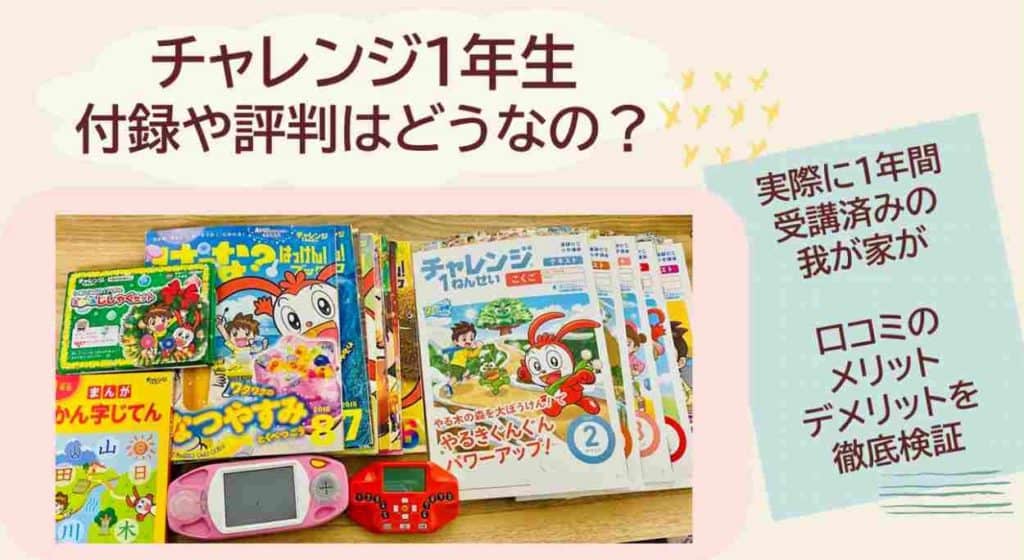

【体験談口コミ①】チャレンジ1年生の付録は?

いきなりですが、チャレンジといえば「豪華な付録」といわれる特別教材ではないでしょうか。

私も昔、漫画の勧誘と付録目当てでチャレンジを受講していました(笑)

付録には「モノが増える」といったデメリットはありますが、子供のやる気UPにはとても有効ですし、実際に役立つ内容になっているので、我が家では大変重宝していました。

ということで、チャレンジ1年生の付録を見ていきましょう。

※写真の内容は全て娘の受講時のものになるため、デザインや内容が最新のものと異なります。

ただし、基本的に最新の付録にもあるものを紹介しています。

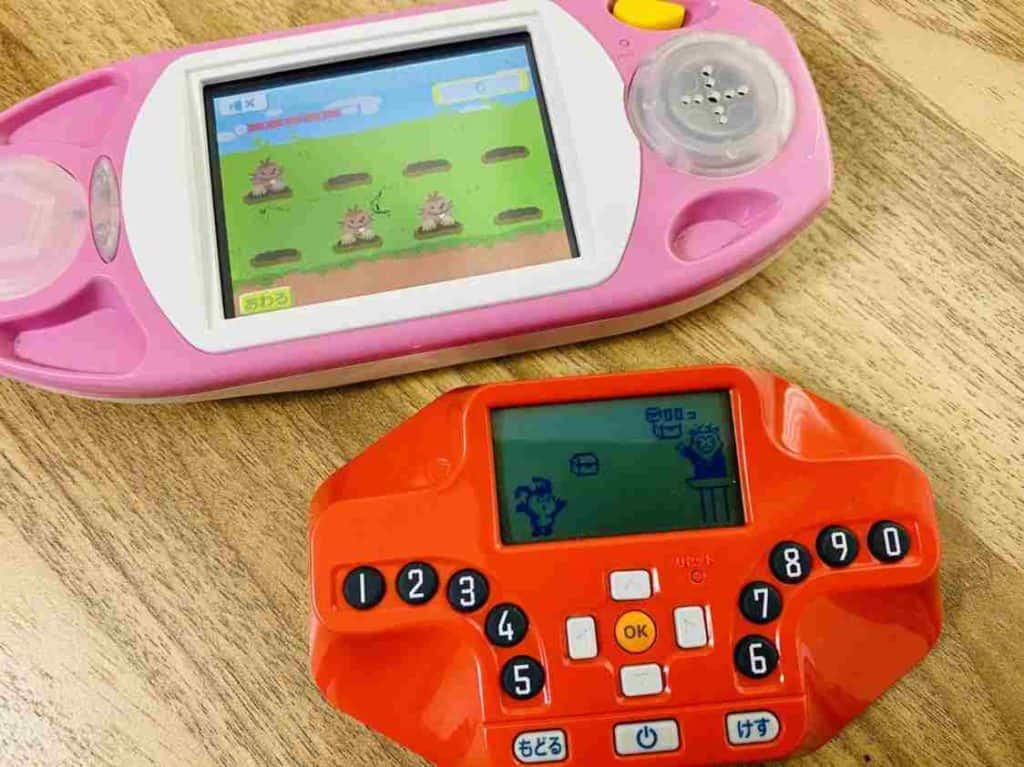

2大豪華付録「スタートナビ」&「くり上がりくり下がり計算マスター」

なんといってもチャレンジ1年生最大の特別教材はこの2つだと思います。

まずこの「スタートナビ」一台で、ひらがなや漢字、計算や時計などについてゲーム感覚で楽しく学ぶことができます。

サイズも大きすぎないので、お出かけにも持ち歩き可能で、レストランの待ち時間などに大変役立ちました。

通信環境を気にしなくていいのも楽ちんです。

なんといっても、1年生になったばかりでもらう初めての豪華付録なので、子供は喜んでやります。

紙教材だと、つきっきりで確認しなくてはならない書き順なども、スタートナビなら子供が自分でしっかり学ぶことができます。

「は」「を」「へ」などは結構間違えやすく、何度もチャレンジしているうちに定着していきました。

娘の時にはありませんでしたが、今の一年生はスタートナビでプログラミングの勉強もできるようです。

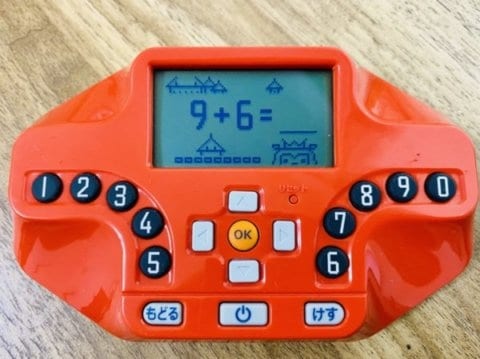

チャレンジスタートナビの次の豪華付録は「くり上がりくり下がり計算マスター」でこちらは、10月号でお届けです。

1年生の算数の中で最もつまずきやすい「繰り上がり・繰り下がり」をこちらもゲーム感覚で楽しむことができます。

こちらの画面はカラーではありませんが、こちらも持ち運びできるサイズなのでよくお出かけ時に持っていきやっていました。

豊富な実体験教材「ひまわりの観察セット」「こおりのかがく実験セット」

2大付録に続いて、良かった付録といえば「実体験教材」です。

「ひまわりの観察セット(6月)」「こおりのかがく実験セット(8月)」があり、どれもとても楽しく取り組みました。

※じしゃくセットは娘受講当時の教材です。

※じしゃくセットは娘受講当時の教材です。

「はてなはっけんブック」は、

今「わくわくサイエンスブック」になっています。

2024年は写真の磁石のキットはありませんが、かわりに後述する1年生の重要ポイントが学べる「こおりのかがくじっけんセット」のお届けが予定されています。

実は正直に言うと、残念ながら、ひまわりの観察セットでは我が家はうまく育てられなかったのですが、付録と連動して今の「わくわくサイエンスブック」に内容が記載されているので、理科的な要素をこの冊子で合わせて学ぶことができます。

特に小学校低学年のうちは、机上の学習習慣をつけることはもちろんですが、実際に体験してみる、興味をもつきっかけを与える、ということがとにかく大切になってくると思いますので、こういった教材がついてくるのはとてもありがたいです。

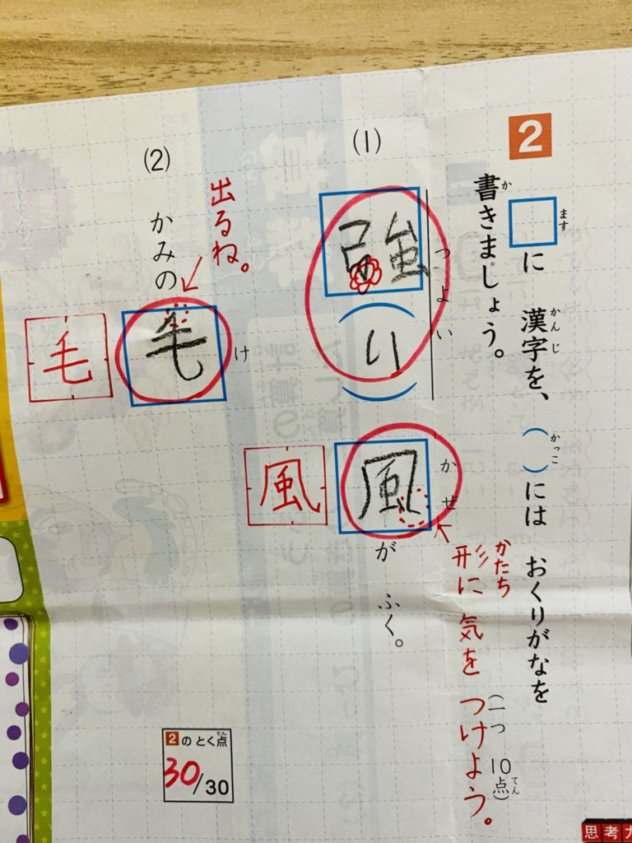

学習定着強化教材「かんじ黒板」「まんがかん字じてん」

最後にご紹介する付録は「学習内容の定着」を促してくれる特別教材で、2024年は「かん字こくばんセット(11月)」や「1年生まんがかん字じてん(9月)」などがあります。

小学生の時、黒板にチョークで書くのはあこがれませんでしたか?

そんな子供心をくすぐる「かんじ黒板」はお風呂で楽しく親子で漢字練習ができます。

防水漢字シートも一緒にくるので、あわせて学習できます。

ついこの前入学してやっとひらがなを覚えたのに!?というお子様にも抵抗なく漢字の学習に入っていくことができると思います。

またその前に届く「まんが漢字辞典」を読んでおけば、なおさら漢字への抵抗を減らすことができると思います。

娘は大好きなコラショがでてくるので、とても楽しんで読んでいました。

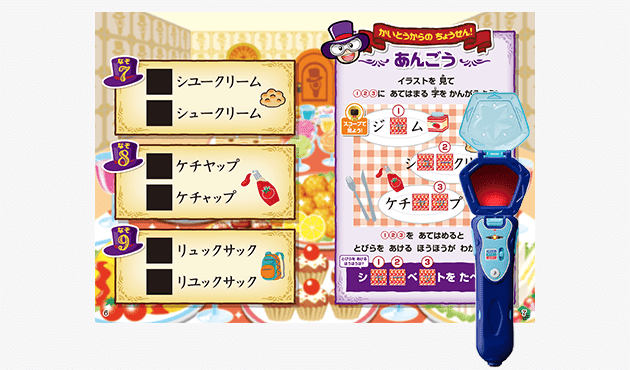

写真右上の教材は、2024年度はお届けがありませんが、今は「おさらいたんていブック&リサーチペン」としてパワーアップしています。

※デザインや内容は異なる可能性があります。

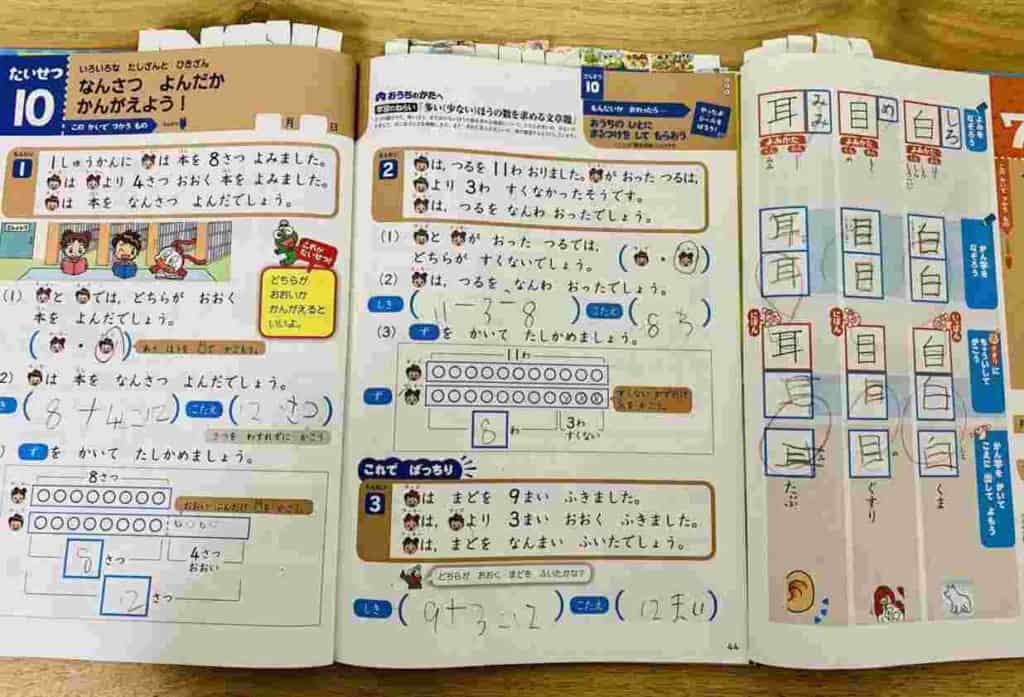

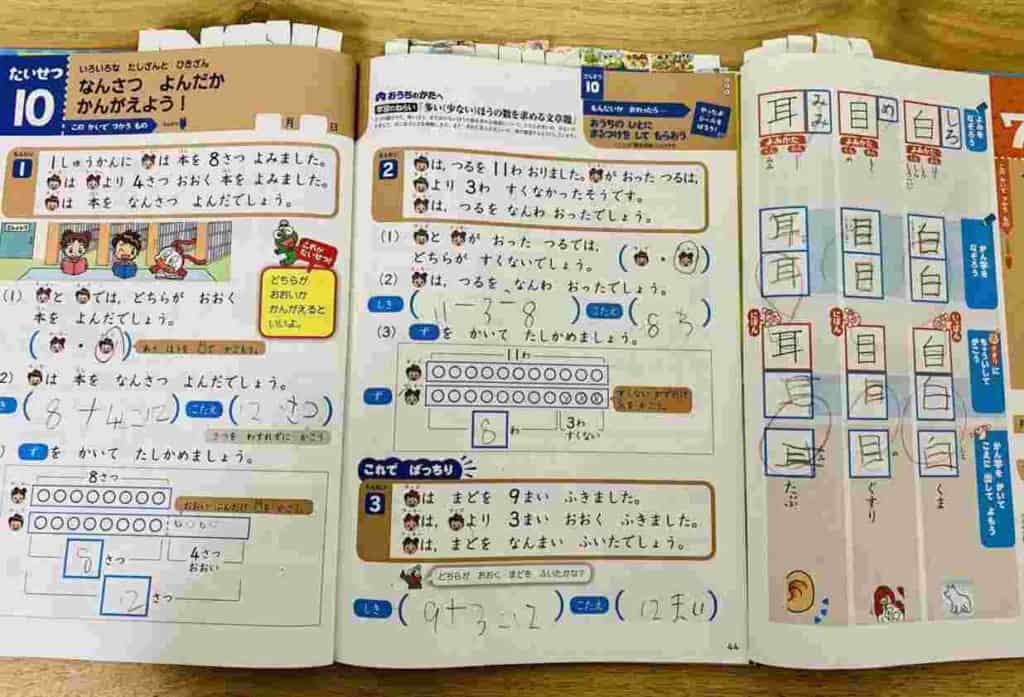

【体験談口コミ②】肝心のテキストや紙教材はどうなの??

テキスト教材は教科書に合わせて使える

さて、付録以外の実際のテキスト教材はどうなの??というのも当然大事なポイントですね。

チャレンジの問題は「学校の教科書に準拠」して作られています。

よって学校の勉強をより定着させるのにとても良いテキストです。

復習はもちろん、絵で丁寧に解説がついてくるので予習に利用することも可能です。

また、基礎→応用→まとめという構成になっており、徐々にステップアップしていけます。

それだけでなく、「ひらめきチャレンジ」という思考力系問題も毎月ついてくるので、こちらもとても良い問題だと思います。

さらに今では、4・9・1月号に「チャレンジ」と連動した応用問題が載っている「実力アップドリル」も届きます。

こちらは、基礎or応用でコースが選べるので、お子さんに合ったものを学習していくことができます。

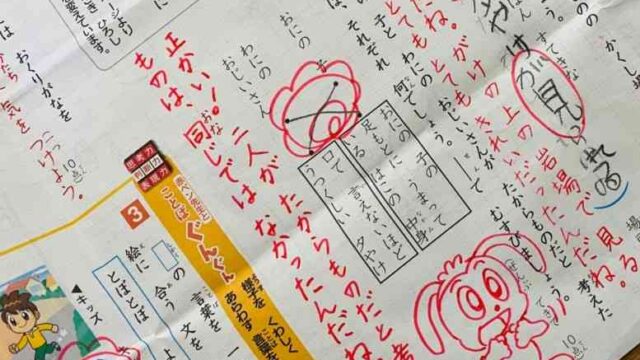

赤ペン先生がとても褒めてくれる

毎月の赤ペン先生も学力UPにとても役立っています。

我が家では、赤ペン先生は基本親が介入することなく、本当にまとめの実力テストのように利用しています。

できていることはとてもよく褒めてくださり、間違えても赤ペン先生が優しく訂正してくれるので親としても助かります(笑)

文字がすごく上手なのはもちろん、コラショの可愛い絵も描いてくれます。

↑写真は2年生の時のものですが、漢字も丸をしてモチベーションに配慮してくれた上で、丁寧に指導してくれます。

↑写真は2年生の時のものですが、漢字も丸をしてモチベーションに配慮してくれた上で、丁寧に指導してくれます。

また、期限内に赤ペンを提出すると「消しゴム」や「メモ帳」などのちょっとしたおまけをもらえるので、子供はそれを楽しみに頑張っています。

このおまけとは別に、努力賞ポイントをためてプレゼントをもらえる企画もあり、本当に子供心をつかむのが上手だなぁ~と思ってしまいます。

わくわくサイエンスブックで理社への興味を促す

もう一つ、紙教材で我が家で大活躍しているのが「わくわくサイエンスブック」です。

※我が家での受講時は「はてな?はっけん!ブック」という名前でしたが、内容は似たものだと思います。

これが、とても楽しみなようで、今でも時々読み返しています。

「うみの不思議」「たいようの力」「かがみの実験」「工場に潜入」などのテーマがありました。

ちょっとした実験や工作ができるページや、迷路や漫画、お話などが入っていて1冊でもとても楽しく学べる要素がたっぷり詰まっています。

チャレンジ1年生の料金やコスパは?他社とも比較!

次に気になる料金について解説していきます!

※正式な価格は必ず各社公式HPにてご確認ください。

チャレンジ一年生を受講していて、とにかく驚くのがコスパのよさ。

紙教材でも、タブレット教材でもたくさんのアイテムが届くのにもかかわらず、受講料は月あたり「3,250円~」です。

※チャレンジは紙でもタブレットでも料金は同じです。

支払方法によって料金が違うので、チャレンジ1年生の価格を表にまとめてみました。

| 2024年度 | ひと月あたり |

|---|---|

| 12カ月 一括払い | 3,250円 |

| 6か月 一括払い | 3,610円 |

| 毎月払い | 4,020円 |

これだけだと、高いのか安いのか一見わからないので、他社の1か月あたりの最低価格(12カ月一括払いの場合)で比較してみました。

| 小学1年生の場合 | 1か月分の最安料金 |

|---|---|

| チャレンジ | 3,250円 |

| スマイルゼミ | 3,278円 |

| Z会※ | 4,420円 |

※Z会は紙コースの場合の価格。

この3社の中ではどの学年でもチャレンジが一番安いです。

こうしてみてみると、チャレンジは、スマイルゼミよりも「28円」、Z会よりも「1,170円」安いですね。

1か月ですとそんなに大きな差がないように思いますが、1年やそれ以上受講するとなると結構大きな差になってきます。

また、スマイルゼミは、タブレット代が初期費用としてかかりますし、発展クラスや英語のオプションには費用が発生します。

ボリュームたっぷりの教材で、この値段は、受講者の多いチャレンジだからこそ実現できる価格だと思っています。

更に冒頭てご紹介したキャンペーンを利用すれば、もっとお得に始められますので確認してみてくださいね!

チャレンジ1年生の良い口コミ!メリットは?

さて、これまでチャレンジ1年生の内容を詳しく解説していきましたが、私の感じたメリットやデメリットをまとめておきたいと思います。まずはメリットからお伝えしていきます♪

- 読み書きする力・読解力がつく

- 楽しい教材で学習習慣がつく

- 1年生のつまずきを解消してくれる

- 料金がやすい

ひとつずつ解説していきますね!

メリット①読み書きする力や読解力がつく

チャレンジ1年生のオリジナルタイプの場合、紙教材がメインのため、赤ペン先生も毎月紙で提出するので、書く力は確実についていくと思います。

文字の書き順などは、スタートナビで身に着けることができますし、チャレンジの紙教材も併せてやれば、必ず力になると思います。

また、説明文を自分で読みながら回答していくことで、音声などで解説してくれるタブレット教材より読解力はつくと思います。 ↑こう見ると結構文章題も多いですよね。

↑こう見ると結構文章題も多いですよね。

メリット②楽しい教材で学習習慣がつく

学校にもよると思いますが、小学1年生の宿題は「音読や計算カードにドリル少し」というところも多いのではないかと思います。

もちろんそれだけでもよいのですが、更に学校以外の勉強をする習慣をつけておいたほうがこの先絶対に良いと思います。

学習習慣をつけるのは無理なく少しずつ、そして早めにが大切だと思っています。

チャレンジは、ご褒美やキャラクター、特別教材などが本当に豊富。

やる気を促す仕組みがたくさんあるので、今、学習習慣がないお子さんにも最適だと思います。

メリット③1年生のつまずきを解消してくれる

小学校に入って初めての授業。

特に1年生でつまずくポイントは下記でしょうか。

【こくご】

・ひらがな/カタカナ

・「は」「を」「へ」の使い方

・漢字

【さんすう】

・繰り上げ繰り下げの計算

・時計

これまでの教材を見てわかる通り、苦手となるポイントはテキストはもちろん、特別教材が届いて楽しく導入できるよう工夫されています。

上手に活用すれば、学校でもつまずいて苦手意識が根付く・・・ということは避けられるのではないかと思います。

メリット④料金が安い!

冒頭に記載した通り、チャレンジの料金は月あたり3,250円~で、通信教育としてもかなり安い方だと思います。

これだけの豪華な教材を3,000円ちょっとから受講できるのは、ベネッセの受講者数の多さでボリュームディスカウントされているからなのかなと思ったり。

最低受講月数は2か月ですが、年払いしてた場合でも途中解約できますので(毎月払いの金額から計算しなおして差額分を返金してもらえる)安心ですよね。

チャレンジ1年生のデメリットの口コミ!最悪ってほんと?

我が家ではとてもお気に入りのチャレンジですが、皆さんが気になるのはデメリットですよね。

あえて欠点を上げるとすると、以下のようなことがあるかな?ということで、まとめてみました。

- モノが増える

- やらずに教材が溜まる

(全部やりきれない) - ゲームにはまってしまう

デメリット①モノが増える

付録はとても豪華でとてもありがたい一方で、物が増えていってしまうのはチャレンジのデメリットと言えるかもしれません。

また、付録は数カ月たつとあまり利用しなくなってくるものも多いです。

もちろん、どれもとても役に立つものではあるので、無駄というわけではありませんが、それゆえ捨てるのももったいないので管理が大変になったりします。

特別教材はそのままずっと利用できるものが多いので、兄弟がいる場合は下の子用に利用できるという利点もありますね。

また、紙の教材なのでそもそものテキストが増えてしまうということもあるかもしれません。

あまりものを増やしたくない場合には、タブレットのチャレンジタッチを検討するのもありだと思います。

デメリット②教材がやらずに溜まっていっちゃう?

特に1年生、学校が始まったばかりの時や、長期休暇明けなどは生活リズムを作るのは大変ですよね。

学校に行って帰ってくるだけでもぐったり…なんてこともあるかもしれません。

そんな中、毎日チャレンジをやるのが難しいこともあると思います。

ただし、チャレンジの教材はだいたい1回15分で終わるようになっているので、そこまでとても負担が大きいわけではないのです。

我が家では溜まってしまった分は、土日に消化していました。

赤ペン先生のご褒美や努力賞ポイントがもらえる提出期限を目指して、ギリギリのこともありますが、頑張っています。

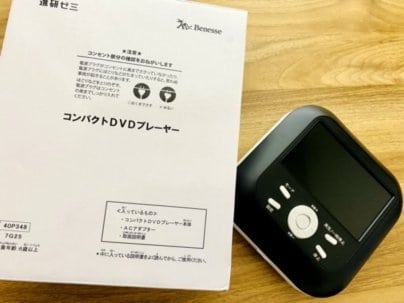

↑娘が数年間チャレンジを続けてもらった努力賞ポイントのプレゼント。

↑娘が数年間チャレンジを続けてもらった努力賞ポイントのプレゼント。

(※現在DVDプレイヤーは努力賞ポイントのプレゼントにはありません)

どうしても教材が負担になってしまう場合は、紙教材ではなくタブレット教材にするのもありかもしれません。

紙よりも学習に取り組む壁が少ないです。

紙→タブレットに途中変更することもできるので、溜まってきたら変更を考えるのでもOKです。

我が家の娘は小1~3まで紙、小4~タブレットに変更しました。

デメリット③ゲームにハマる?

付録のゲームばかりやってしまわないかな…と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。

たしかに、チャレンジ1年生の2大付録「チャレンジタッチ」と「くり上がりくり下がり計算マスター」どちらにもミニゲームのようなものがついていて、勉強しているのか~と思ったらゲームしてる・・・ということも正直に言うと何度かありました。

娘の時にはお宝キャッチゲームやもぐらたたきがありました。

ただし、どちらも何十分・何時間もずーっと夢中になってやり続けてしまうような内容ではなく、息抜きで少し楽しむ程度の内容です。

むしろご褒美感覚でこういったゲームがあったほうが、他の漢字や計算の問題にも取り組むきっかけになってよいのではないかなぁと個人的には考えています。

チャレンジ1年生はこんな人にオススメ

ということで、今までの内容をまとめてチャレンジ1年生はどんな人にオススメかまとめてみました。

- 子供が楽しみながら学習できる習慣をつけたい。

- 読み書きする力や読解力を身につけさせたい。

- 学校の勉強をしっかりと定着させていきたい。苦手をなくしたり、基礎学力を強化したい。

- コスパのよい教材を探している。

正直、良い通信教材はいろいろありますが、やはり迷ったら間違いないのは「チャレンジ」なのかなと感じます。

・チャレンジタッチ公式サイト

![]() https://sho.benesse.co.jp/

https://sho.benesse.co.jp/

もし入会を検討している方で、資料請求していない方は、まず資料請求からしてみることをオススメします!

詳しい資料や問題サンプルがもらえますよ。

![]() >>今すぐ無料で資料請求する

>>今すぐ無料で資料請求する

なお、現在年長さんの方や、チャレンジ1年生の先が気になる方はコチラの記事を確認してみてください。

【年長さんのうちに申し込みするのがお得?1年生準備スタートボックスの内容は?】

チャレンジを始めようか悩んでいる年長さん、申し込むなら早めのほうが損をしない!?チャレンジ1年生準備スタートボックスの内容を徹底解説!後悔しない選択をするためにぜひ読んでみてください。

【チャレンジ2年生の口コミ】

【チャレンジ3年生の口コミ】